小葉黃鱔藤

探索342筆資料

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之68)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉大港口Lano村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。年輕年齡階級領唱,婦女答唱,由兩個樂句構成,領唱十拍答唱兩拍、領唱兩拍答唱兩拍。祭場秩序維持不甚理想,未顯現出統一感及整齊性,現場聲音吵雜,顯現出部落裡年齡制度的鬆散。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之71)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉大港口Lano村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。從花蓮北部阿美延伸到東海岸的中部阿美都會演唱。由三個樂句構成,領唱四拍答唱兩拍、領唱七拍答唱三拍、領唱五拍答唱三拍。可由豐年祭歌曲觀察出,各族群間遷徙、互動的關係。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之106)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。由兩段旋律構成,第一段領唱的有五拍、答唱三拍;第二段領唱的有一拍、答唱三拍;皆可重複。

豐年獎懲歌 (1)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

豐濱部落唱完祭袓歌謠後,即開始跳malikuda(豐年祭舞)到早晨。當跳到黎明天將亮時,就舉形paiwa(青年獎懲),這兩首歌謠就是當時所演示的歌謠。阿美族豐年祭儀式,並不是只在跳舞、唱歌、吃宴席喝酒而已,而是具有教育的一面。

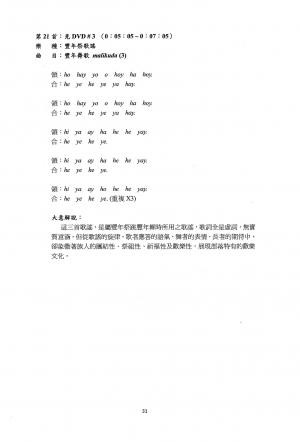

豐年舞歌 (3)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歌謠,是屬豐年祭跳豐年舞時所用之歌謠,歌詞全是虛,無實質意涵,但從歌謠的旋律,歌者應答的語氣,舞者的表情、長者的期待中,卻象徵著族人的團結性、祭袓性、祈福性及歡樂性,展現部落特有的歡樂文化。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之18)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。錄音開始少五秒。在男性族人合唱還錄有族人熱烈討論的聲音。合音有規律且節奏分明。錄音中會出現麥克風碰撞的聲音,有點干擾。

祭祖歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首是豐濱部落特有祭祀祖先的歌謠,每年豐年祭準備日最後一天夜晚12時開始,就以此歌謠吟唱。歌詞分四段:

第一段:請示祖先,年節已到,祝福部落活動順利。

第二段:主唱者呼喊所有頭目的人名,請他們一起參加盛會。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之98)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。由二段樂句組成,同樣為領唱兩拍答唱兩拍,有點像是同一句型的變化,每一句型都可重複演唱,相當簡潔有力。這類的句型在港口部落易受長老的喜歡。

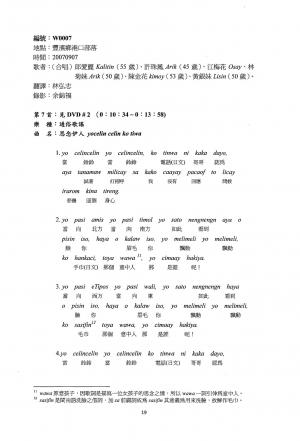

思念伊人

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歌是由兩種不同旋律組合而成的歌謠。共有四段,第一、四段之旋律與歌詞相同,第二、三段旋律與歌詞略同。整曲歌詞的情境是在表達,少女用電話鈴聲來遐想伊人,同時每日等候意中人,其思念之情不斷向四方眺望,希望有一天遠方出現手巾來迎向她,希望意中人早日現身。

阿美族豐年祭歌舞(18之13)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是在花蓮縣豐濱鄉港口村的阿美族豐年祭歌舞表演影片,年青階級以自己領唱自己跳舞的方式來呈現所以顯的特別的高亢,歌唱隊伍是相鄰兩人牽手,以順時針方向移動的舞蹈,歌唱舞步方面是以一個四拍為一單位的舞步,以第一拍為強拍的節奏,從隊伍中的表演可以看出年青階級間的團隊默契不佳,歌舞不整齊情況時常發生,所以在豐

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之48)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。男性年齡階級領唱,婦女未參與。第一段樂句領唱十八拍時十九拍,答唱六拍,第二段樂句領唱四拍答唱四拍。舞蹈方面以兩拍為一單位作為循環,可以由跺腳的重拍聽出其節奏。

豐濱阿美族豐年祭結束階段歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是花蓮縣豐濱鄉豐濱村阿美族的豐年祭歌謠,由一人領唱眾人答唱。這首歌是豐年祭結束的時候,女性參與歌舞時所唱的歌謠,在錄音當中,我們也可以清楚的聽到女性的歌唱聲。

回宜蘭

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首回宜蘭(tmanan sa giran),是花蓮新社噶瑪蘭人在民國75年第一次回原居地(宜蘭)時,每個人內心興奮之情難於形容,於是在78年第二次回故鄉(宜蘭)參加慶祝活動時,潘金榮就以平日族人常唱的一首阿美族民歌,將原來的阿美族語歌詞改成噶瑪蘭語。

慶豐年

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣新社噶瑪蘭族傳統詞曲

這首慶豐年,不管是曲調或歌詞,都是Kavalan族人的傳統民歌。雖然歌詞當中只有春耕、夏獲、興奮、阿嬤的辛勞等四句,但整首歌謠卻涵蓋了慶祝豐年之意。歌曲的形式,也是以A-B-A的小三段歌謠體為架構,中間的B段,可以隨領唱者的意識來作即興變化,A段則是不變的部份。

懷念故鄉

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首懷念(kasianem),曲調原來就是宜蘭地區噶瑪蘭人的傳統民歌,但在1883至1888年間,時在蘭陽平原傳教的馬偕博士(George Leslie Mackay)將這首民歌曲調收錄到「聖詩集」當中,後來駱維道博士加以配上四部和聲,而成為台語聖詩的第63頁的聖歌「真主上帝造天地」。

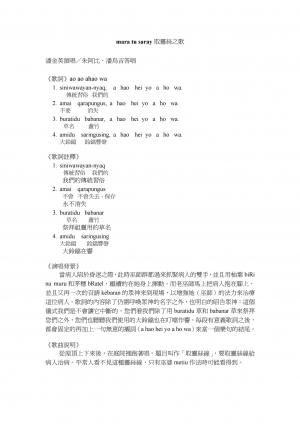

送神靈之歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣新社噶瑪蘭族傳統詞曲

儀式將畢,病人也病癒。老巫師於是帶領眾巫師們,把儀式之前所召請的眾神靈,再次迎送回到另一個世界。在這首祭歌當中,我們只聽見巫師們唱著內心對神靈的感激之情。這首送神之歌,在曲式上是一首標準的小而美的A-B-A「小三段體」,A段都是無意義的虛詞,B段則是實詞的部份。

傷心老人之歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

有意義的歌詞均已失佚,目前僅留有襯詞。歌曲的意義則是敘述老人憶起往日的生活,心中感觸良多,藉著吟唱歌曲抒發心情。據吟唱的徐成丸先生口述,該曲是從小聽長輩們哼唱而學習。

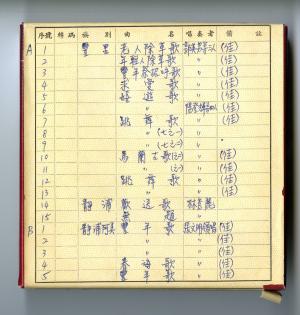

阿美族歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

本案為1960年代民歌採集運動錄製之阿美族歌謠,內容包括(A面)《老人除草歌》、《年輕人除草歌》、《豐年祭招呼歌》、《求愛歌》、《嬉遊歌》等,以及(B面)《豐年歌》、《春海歌》、《除草歌》、《豐年祭解散歌》、《捕魚歌》等曲目。錄製地點為臺東縣豐里、三尼、花蓮縣豐濱鄉靜浦村等。

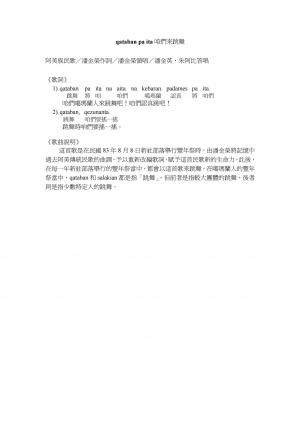

咱們來跳舞

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歌是在民國83年8月8日新社部落舉行豐年祭時,由潘金榮將記憶中過去阿美傳統民歌的曲調,予以重新改編歌詞,賦予這首民歌新的生命力。此後,在每一年新社部落舉行的豐年祭當中,都會以這首歌來跳舞。

捕魚歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

撒奇萊雅族是靠海的民族,尤其磯崎部落以海為生,每年均舉辦盛大隆重的海神祭,來祈求海神對漁民的照顧,並希望未來一年仍然能夠平安而豐收。這一首捕魚歌描述婦女在淺海或溪中,簡單的漁撈情境,婦女撈魚的動作配合歌曲一齊唱和。磯崎部落靠海,因此海與磯崎部落的生活息息相關,婦女唱起來,格外具有感情。

讚美神靈

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣新社噶瑪蘭族傳統詞曲

當病人甦醒之後,就由老巫師帶領眾巫師一面跳舞,一面演唱這首muRbu tu tazusa,以感謝神靈的庇佑。同一段曲調,歌詞共反覆三次,有意義的歌詞只在每一段的前半句。