小葉黃鱔藤

探索11筆資料

花蓮港廳鳳林郡鳳林街富田太巴塱社カキタン(Kakitan)の家復原

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

太巴塱發祥地原本被族人認為是在河床地,後來在2000年一場考古挖掘之下,在部落後方的小山坡被挖出2000餘年前陶片,屬於卑南文化遺址之巨石文化一部分,因此被當地族人視為這裡是太巴塱發祥地。現今,在部落內立有紀念碑與瞭望台。

花蓮港廳鳳林郡鳳林街富田太巴塱社サウマクリユ(Saumakuriyu)

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

花蓮港廳太巴塱社(Tafalong)為台灣阿美族最大部落,位於花蓮溪與太巴塱溪匯流處的沖積河階台地;「Afalong」出自於阿美語,其意指當地有許多白螃蟹,也有「富饒之地」之意。

台東廳新港郡新港庄字新港社ニカル(Nikaru)

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

新社庄大港口社位於花蓮港廳鳳林郡新社庄大港口社,秀姑巒溪河口左岸戶數43戶,人口47名。

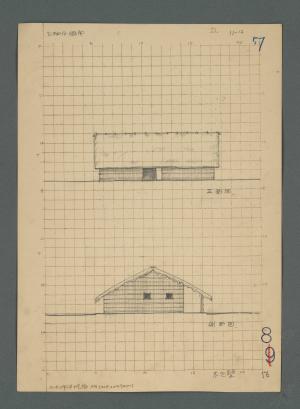

花蓮港廳鳳林郡鳳林街富田太巴塱社屋主クリユ.マタ(Kuriyu Mata)穀倉

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

1941

位在光復鄉的太巴塱部落,在阿美族語有螃蟹的意思,因此在部落中處處可見生動的木雕螃蟹圖騰。這裡不僅保留阿美族傳統家屋、部落刀槍、酒皿等文物,還是全臺唯一生產紅糯米的產地。

台東廳新港郡都蘭庄都蘭社ラムン(Ramun)

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

都蘭部落(Atolan)在海岸山脈的山麓上,背倚著阿美族的聖地都蘭山,面俯遼闊無際的太平洋,山與海的韻律,搓揉出都蘭部落特有的風俗民情。(Atolan)是阿美族語一堆石頭的意思,其源由是當初阿美族人在此開墾,從田地裡挖掘出許多石頭,會將之堆成一堆一堆的,因發音的關係而叫做都蘭。

花蓮港廳花蓮郡吉野村舟津社ポハイサウ(Ohaisau)

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

部落傳統名為里漏(Lidaw),社名取自於舊社創始者Lidaw-Afas的名字,位於花蓮港廳之南,東臨太平洋,北以七腳川溪與花蓮港廳相望;里漏部落為當時南勢阿美族七社中,還存在的三社之一,且是公認維持阿美傳統最有力的一支。1937年,日人取「乘舟靠岸」之意,改稱舟津。

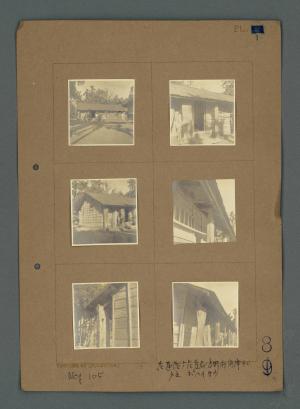

台東廳台東街馬蘭集會所

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

馬蘭社位於台東廳台東街戶數282戶,人口有2,890名。在阿美族和其他部分族群的話語裡(Falangau)就是指臺東市。馬蘭社曾經處於卑南族壓力之下,當地的阿美族在卑南族統治下,過著類似農奴般的生活。馬蘭社直到一位傳奇性的英雄人物「馬罕漢」出現後,才獲得了獨立自主的地位。

台東廳新港郡長濱庄城山キナルカ社ラウ(Raw)

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

1939

キナルカ社(Kinaruka)位於台東廳新港郡長濱庄城山(舊加走灣區彭子存),距離寧埔派出所北方約500公尺處,戶數55戶,人口542名。

屋主ラウ(Raw)的家屋有廚房、穀倉、雞舍以及堆放薪柴的地方,是個應有盡有的家屋。

台東廳台東街馬蘭社ウンギル(Ungiru)

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

馬蘭社位於台東廳台東街戶數282戶,人口有2,890名。於1887年-1892年間由頭目谷拉斯馬亨亨建社。馬蘭部落中的男子每三年為一階層(kapot),各階層均有一獨特名稱,分別負責部落中的不同事務。

花蓮港廳鳳林郡鳳林街富田太巴塱社クリユ.マタ(Kuriyu. Mata)

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

日本政府在1937年實行地方改名政策,太巴塱因土地富饒,因此便改稱「富田」,並沿用至國民政府遷臺之後;此時全臺的行政區域進行全面的調整,富田被劃分成東富、西富、南富、北富等四村。雖是如此,在現今仍有人使用「太巴塱」或「富田」稱之。

花蓮港廳花蓮郡新社庄大港口社ガサオ(Gasao)

千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎, 千千岩助太郎

新社庄大港口社位於花蓮港廳鳳林郡新社庄大港口社,秀姑巒溪河口左岸戶數43戶,人口47名。