小米

探索1311筆資料

雨笠

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

內以燻黑竹片為架,外沿一籐圈,帽緣寬11.0cm,外以十四片棕櫚皮部分重疊而成,上以線釘之,尖端釘一鐵皮,做圓錐形。

女裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

2003

以兩塊長方形軟質黑布接縫而成,中間接縫處飾以一條用細線編捻成之彩繩,彩繩兩側並用白色棉線間隔縫飾細點及碎花,黑布兩側各接縫一塊化學纖維材質之淺藍色布,最外緣再接縫一塊藍色碎花布,黑色布兩側有斑漬及泛黃褪色,淺藍色布上亦夾有褐色污漬。

豬下顎

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

黑褐色,齒槽呈“U”字形,上附有13顆白齒,一朝前門齒,與二牙鋒朝上作曲狀的犬齒。

木匙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

藏品為木製,紅漆脫落,背面有一稜線。匙呈葉形,柄端呈凹形,有一小孔。

陶碗

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1987

採集自蘭嶼北岸島西邊貝塚內,Jikanyoyan?同時出土者十餘件藏品經故宮鑑定製作年代;元代,製作地點:福建。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

泥偶為一蹲著於胸抱一小泥偶之像。膝靠於身子,略左右開,手臂左右張開,肘向內,手掌貼住胸前小泥偶之胸部。小泥偶四肢張開貼於泥偶前胸,泥偶有二耳,二小線溝為眼,鼻突出,一線溝為口。

項飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1960

項飾為圓柱形小珠穿成,一段41cm全為綠色小珠,13cm一段為藍小珠,餘下為黃色小珠。

匙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

果殼製。

兩端距12.2cm。

把手兩有約長5.5cm之鋸齒狀雕刻。

後巾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

2001

全套豐年祭男子祭服,包括:頭卷、男上衣、男裙、腰帶、綁腿褲、後巾、腰飾帶、佩帶、頭飾帶、腰鈴、頸飾等。

棉質,為徐玉蘭的姨媽在其舅舅成年禮時(民國七年)所做。

環形頭飾(rocok)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

2001

全套豐年祭女子祭服包括:頭卷(20722)、女上衣(20723)、內裙(20724)、外裙(20725)、佩袋(20726)、綁腿布(20727)、頸飾(20728)、腰飾(20729)、頭簪(20730)、煙斗(20731)、項鍊(20732)、環形頭飾(20733)、小鈴鐺(20734)等。

男綁褲

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

用二寬36.8cm藍布拼縫成,以紅草黃橙及白藍方格布密縫於其上,僅褲上緣露出藍布。褲花邊對稱,由外向內,分別為白,藍方格布,紅,橙黃,紅布縱走拼縫成,中間橙布最寬有12.5cm。腰由上自下以藍,紅,黃,橙,紅諸色布橫走拼縫成。有白色腰帶與四條腿帶。

竹筒

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

為一薰黑的竹筒,蓋和筒身相套合成,蓋頂及底部各穿二洞以繩相繫之。

鉤針

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

針頭為鋁製圓錐狀,尖端呈鉤狀,針柄為木製,頭呈三角插入針頭套孔中,柄身呈八字形有二圓孔,柄末開縫口通圓孔,柄身呈木原色,穿紮一束麻線。

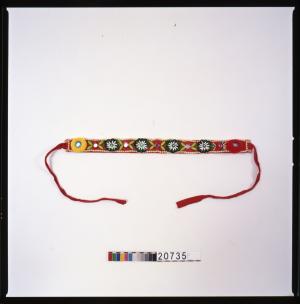

頭飾帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

2001

全套阿美族巫師祭服包括:頭飾帶(20735)、上衣(20736)、內裙(20737)、外裙(20738)、綁腿布(20739)、佩袋(20740)、頭飾鍊(20741)、臀鈴(20742)等。材質為化纖及棉布混合,車縫,徐玉蘭製作。

石錛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

錛:一種向內砍刺﹑削平木頭的工具。柄長,體呈單斜面或雙斜面,頂端有斧刃。青銅錛始見殷商,春秋戰國時數量增多,有不少流傳至後代。亦稱為錛子﹑錛鋤。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

泥偶為一兩腿分開之坐像,頭戴盔,身著甲,頭扭向右方。盔下有二耳及二線溝,兩眼之距離較遠,一眼較大為一略具三角形之孔,另一眼為線溝,鼻略隆起有二線溝,嘴為一歪斜之孔,頸部已破損,雙手持物於胸前,所持之物已破損。

石錛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

錛:一種向內砍刺﹑削平木頭的工具。柄長,體呈單斜面或雙斜面,頂端有斧刃。青銅錛始見殷商,春秋戰國時數量增多,有不少流傳至後代。亦稱為錛子﹑錛鋤。

頁面

地點

- 臺灣 (1182) Apply 臺灣 filter

- 臺東縣 (1081) Apply 臺東縣 filter

- 蘭嶼鄉 (550) Apply 蘭嶼鄉 filter

- 卑南鄉 (127) Apply 卑南鄉 filter

- 臺東市 (121) Apply 臺東市 filter

- 花蓮縣 (62) Apply 花蓮縣 filter

- 太麻里鄉 (54) Apply 太麻里鄉 filter

- 成功鎮 (46) Apply 成功鎮 filter

- 卓溪鄉 (45) Apply 卓溪鄉 filter

- 達仁鄉 (42) Apply 達仁鄉 filter

- 大武鄉 (24) Apply 大武鄉 filter

- 南投縣 (23) Apply 南投縣 filter

- 信義鄉 (23) Apply 信義鄉 filter

- 桃源區 (18) Apply 桃源區 filter

- 高雄市 (18) Apply 高雄市 filter

- 萬榮鄉 (17) Apply 萬榮鄉 filter

- 金峰鄉 (15) Apply 金峰鄉 filter

- 東河鄉 (13) Apply 東河鄉 filter

- 關山鎮 (10) Apply 關山鎮 filter

- 鹿野鄉 (6) Apply 鹿野鄉 filter

- 長濱鄉 (4) Apply 長濱鄉 filter

- 池上鄉 (3) Apply 池上鄉 filter

- 台東市 (2) Apply 台東市 filter

- 延平鄉 (1) Apply 延平鄉 filter

授權

- (-) Remove 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 filter 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作