日常傳統飲食油芒豆豆雜糧粥

探索144筆資料

小米穗

花蓮區農業改良場

油芒

花蓮區農業改良場

散穗高粱

花蓮區農業改良場

玉米粥

花蓮區農業改良場

小米穀粒

花蓮區農業改良場

高粱

花蓮區農業改良場

清水部落種植的陸稻

花蓮區農業改良場

將搗碎後的玉米倒出過篩

花蓮區農業改良場

散穗高粱

花蓮區農業改良場

油芒和地瓜、其他雜糧一起熬煮

花蓮區農業改良場

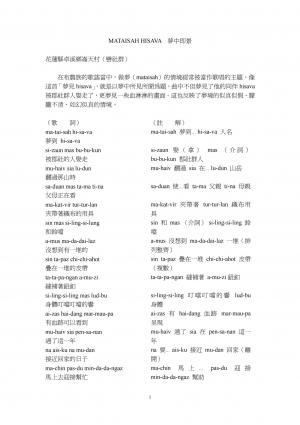

夢中即景

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

布農族花蓮縣卓溪鄉傳統詞曲

在布農族的歌謠當中,做夢(mataisah)的情境經常被當作歌唱的主題。像這首「夢見hisava」,就是以夢中所見所聞為題。曲中不但夢見了他的同伴hisava 被郡社群人娶走了,更夢見一些血淋淋的畫面。這也反映了夢境的似真似假、朦朧不清、如幻似真的情境。

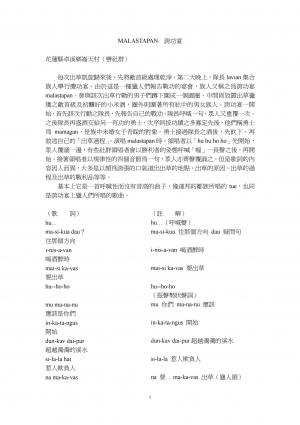

卓清布農族報戰功歌(malastapang)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是花蓮縣卓溪鄉卓清村布農族的報戰功歌謠,這首歌謠在表現上只有節奏而沒有旋律,是以一種有節奏性的語言來敘述的表現型態。住要內容是有關出草作戰及狩獵方面的成績與功勳。

鹿角頭飾(婦女跳舞用)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1965

柄為鹿角製呈白色上刻圖案,二面不完全一樣。有同心圓點紋,曲折紋,葉形紋等幾何花樣。柄頭垂飾,飾為藍、白、黃、黑、紅諸色,小珠串組成。結成菱眼形後分十二條下垂,每一珠串垂一花形帶口銅鈴。已有一銅鈴脫落。

黑花衫(女用)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1965

黑布製,已剪裁為漢式,右衽,有袖,有領,二側開大叉,四處有鈕扣三紅一黑及對稱之穿鼻。穿鼻為紅、橙、綠諸色毛線製,呈帶形。衣領及襟緣藍布條與白底連續黑色環花邊。領周與襟上鑲,紅、白、綠、暗綠、黃、粉紅諸色構成的人形線條,曲折紋及透孔十字紋。

朱紅小珠項鍊

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1965

由長38.0cm,39.4cm,41.2cm,43.4cm,46.0cm,48.8cm六條朱紅小珠串結成環狀。

額帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1966

紅布,黑布互為表裏縫製成,上下二緣將藍色與淺藍色的珠串縫成波狀。二珠串間有銀色,綠色珠串呈斜十字狀圍著一太陽花。花瓣由草黃,銀白橢圓體珠子縫成,中間以白鈕扣為主體。下緣淺藍珠串下鑲一銅環串,銅串下垂二十五個銅製裝飾。

男長衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1966

由二塊麻布縫製成,非裁剪成,對襟無領,無袖無襟,衣襟二側圖案為黑、白、紅、黃等色的線條紋及粉紅、黑、橙、藍、紅等色相間的方格構成。背中央的二布接合處,用紫色線縫紮。

女裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1965

以藍白花布為主,其左右及上端裱藍布。二側藍布再鑲縱走紅、橙、紅相間的布條及藍、白方格布。裙上緣二側有二白色人字形腰帶。

頸飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1965

由四縱走骨條與十二條色珠串接在一起搆成,有綁帶。骨條上刻交叉點狀曲折紋。珠串由白、紅、橙、黃、黑、藍、紫諸色珠子串成。

長胴衣(男用)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1965

二塊麻布拼縫製成,以白色為主。非裁剪式,無領,無袖,衣中央,二側有灰黑、白、橙等色相間的線條。

弓琴

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1966

琴弦為細鐵絲製,弓為竹製有三個竹結,二端與弦接合處呈W形。