羅氏鹽膚木

探索83筆資料

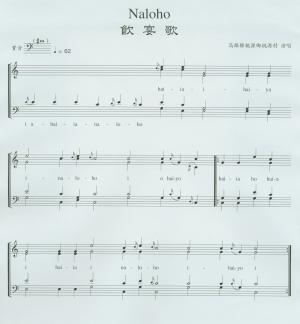

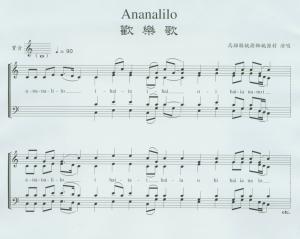

飲酒歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

布農族傳統詞曲

梅蘭村所演唱的Kahuzas,基本上與桃源村所演唱的大同小異,唯一的不同在於梅蘭村是以標準的三段形式來演唱,也就是前面二次的領唱是男性長者,第三次則是一位女性長者。至於Kahuzas當中「mi」音的上升、還原模糊特性,在梅蘭村我們仍能聽到。

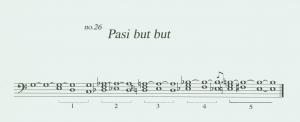

烤乾竹箭好打獵

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

布農族傳統詞曲

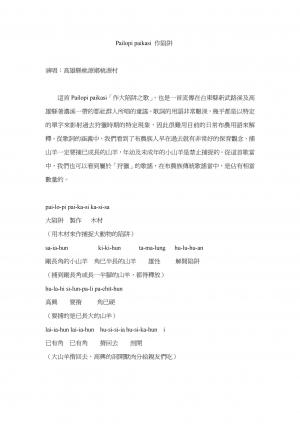

這是一首在花蓮、台東及高雄一帶的布農族人都會演唱的首歌謠。歌詞相當艱深而難懂,因此有不同的解釋版本。其主要的內容是在說明:一位獵人準備好獵具,將竹箭在火上烤乾好打獵,並且也將獵場沿途的出獵情景,一一反映在歌詞上。最後的一聲「kuak」,是模彷猴叫的聲音。

口哨暗號

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

布農族傳統詞曲

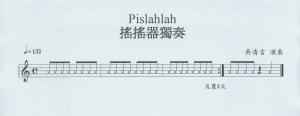

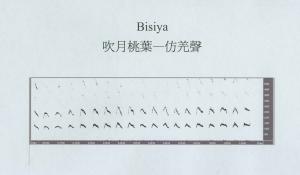

過去在獵場上行獵時,為了怕驚嚇動物,獵人們是不可以發出聲音的,於是布農族的獵人們發展出了一套口哨語言,他們就利用這套大家已形成默契的口哨語言,來進行追捕動物的行動。

剝扁豆

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

布農族傳統詞曲

這是布農族小朋友在豆類收成時,一面工作一面互相戲謔對方的一首童謠。過去豆類收成之後要在前庭晒乾,然後用腳來踩豆夾,歌詞當中記述一位大人叫Bahuaz趕快來剝扁豆,然後要煮給笨拙的Ibu來吃,但是怕豆夾太滑,而要Bahuaz小心。

烤乾竹箭好打獵

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

布農族傳統詞曲

這是一首在花蓮、台東及高雄一帶的布農族人都會演唱的首歌謠。歌詞相當艱深而難懂,因此有不同的解釋版本。其主要的內容是在說明:一位獵人準備好獵具,將竹箭在火上烤乾好打獵,並且也將獵場沿途的出獵情景,一一反映在歌詞上。最後的一聲「kuak」,是模彷猴叫的聲音。