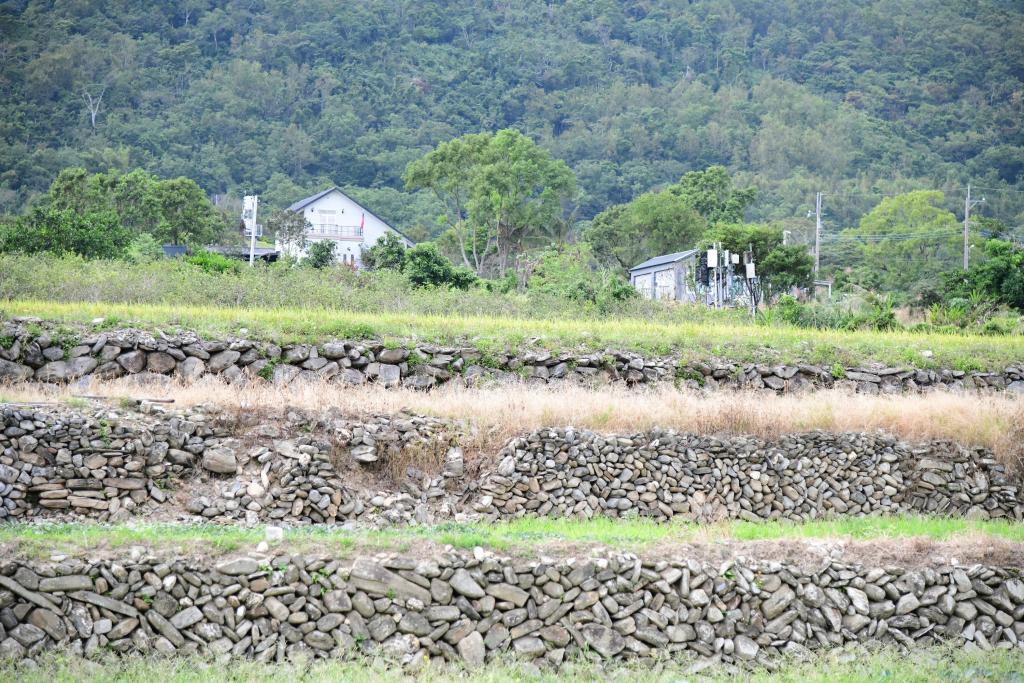

砌石

砌石

Hansal

布農族

農耕知識

加和部落|臺東縣

雜糧飯[中平部落] 、 張萬生頭目[電光部落] 、 花豆[中平部落] 、 玉米[清水部落] 、 燒墾[巴喜告部落] 、 美洲闊苞菊[電光部落] 、 野莧[山領榴部落] 、 玉米[巴喜告部落] 、 黃荊[山領榴部落] 、 血桐[達魯瑪克部落] 、 糯米飯糰[電光部落] 、 小米[達魯瑪克部落] 、 過山香[電光部落] 、 胡榮茂[巴喜告部落] 、 玉米飯/玉米粥[清水部落]

Zea mays 玉蜀黍 、 Pluchea carolinensis 美洲闊苞菊 、 Vigna unguiculata 豇豆 、 Setaria italica 小米 、 Lycianthes biflora 雙花龍葵 、 Zingiber officinale 薑 、 Macaranga tanarius 血桐 、 Emilia sonchifolia var. javanica 紫背草 、 Chenopodium formosanum 臺灣藜 、 Clausena excavata 過山香 、 Murraya paniculata 月橘 、 Amaranthus viridis 凹葉野莧菜 、 Phaseolus lunatus 皇帝豆 、 Vitex negundo 黃荊

探索82筆資料

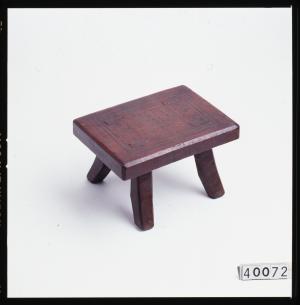

小凳子

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

木製,呈方形,缺一腿,凳面刻曲折文,金錢文,矩形文,人頭形文。著紅漆部分已脫落。

護背手套

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

2003

正面以黑色化學纖維布一端偏側裁製成圓弧形,在圓弧中央貼飾一塊長方十字繡布,圓弧及貼飾部份皆以紅色為主間雜黃、綠色之細毛線滾邊,十字繡布上之紋樣為直線形、三角形、曲折形、點狀等,色彩為紅、黃、綠、藍、白、粉紅等,上方一側邊縫繫一紅色毛線細繩。

背網

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

麻線挑織成,呈距形,有袋帶,網眼呈菱形,有十六個縫製袋環。袋帶麻繩二條由底二端起穿過袋環再回底的二端。

花邊(女用內裙之花邊)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

黑布上繡黃、紫、棕、暗綠、綠淺黃、粉紅等色,構成的上下式幾何文,透孔十字文幾何花,曲折文,二蛇對立文,連體相對人形文,菱眼形文等等。

擊硾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

木製把守橫截面呈八邊形,碰一端較寬,橫截面呈缺三個孔的圓形,硾身有三條半圓形的槽溝。

野豬上顎骨

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

具十九顆牙齒,鼻洞下有四顆門齒,稍後有二顆犬齒對稱捲曲牙尖朝上,十三顆臼齒分二組對稱排列。另有眼洞,耳洞,腦殼,腦頂破損。

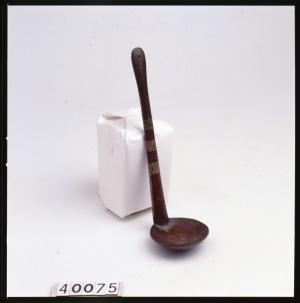

大湯匙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

木製,匙部柄著紅漆,柄身另著白漆圈,匙部呈圓形柄身與匙部面幾呈直角。柄身呈扁平圓狀,末端小孔繫一鐵絲環。

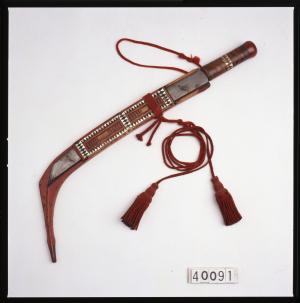

檳榔袋

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

2003

白色棉布製成倒梯形狀口袋,中央有一可上翻的袋蓋,裡層夾縫一等大之小口袋。整個檳榔袋袋身之正面、揹帶正面及袋蓋皆貼飾十字繡布,上面刺繡之紋樣為菱形、正方形、三角形、花葉形、直線形、曲折形、八角形等,色彩為黑、紅摻雜,揹帶尾端繫二顆鈴鐺,並綴飾流蘇。

女用護腿(一對)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1958

藏品為一付護腿,裡為棕白色方格絨布,表面二側裱黑白方格布,其內為紅布,中央以紫白,黑,紅,黃,諸色線繡成菱眼帶花圖案,其二側為對稱的黑底帶白點,紅黃,綠色線條,黃色布條。每件各有二對黑綁帶。

男子綁褲

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

2003

兩褲腳主要以紅黃黑藍白紫紅等毛線夾織花紋的織布貼縫在中間,由裡往外兩側分別再加縫紅黃綠紅及黑底白圓點寬窄不一之長布條,在褲身腰際另有紅綠黃紅之橫縫布條,最上為綁帶,綁帶尾端亦加縫紅綠黃紅布條方塊,並綴毛線流蘇,每邊褲腳各有四條黑色細帶。

女用上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

藍布製,有領,帶袖右衽,具五帶形穿鼻鈕扣。領上裱,黑,白布條與菱眼形花邊,襟緣袖端滾白邊,鈕扣穿鼻為黑布外纏紫、黃綠色、絲線成,衣前後中央以紫、白、綠、司線繡一線條,衣脅下開衩。

蒸籠

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

由樹幹製,分底座與籠身二部。籠口部邊緣有一把手,底座較籠身厚,全籠外呈黑色,有裂縫,座與身分界線處在籠表有一刻線。

打栗棒

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

木製柄部細長,棒頭底平,橫截面呈圓形,縱部面則分三步近柄的二部為立體八邊狀。

男子披肩

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

2003

卑南族以十字繡法裝飾在黑棉布上最為普遍,相當大部分為幾何圖形,最常見的是花草、菱形、三角以及四方紋等,而人形舞蹈紋則是卑南族特有的圖案,顏色以紅、白、紫色為主。

腰帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

2003

以鮮綠色長帶狀化學纖維布製作而成,布在長邊對褶,兩端各接縫一塊小長方白色十字繡布,內襯硬紙板,背面再以尼龍碎花布縫合,下端並各綴紅綠黑白不等之流蘇。繡布花紋有直條形、迴雲紋、曲折形、葉形等,色彩為黑、紅、綠、黃等。

提水竹桶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

藏品將具二竹帶節的竹子皮削掉,二端鋸平,再將其中一端鋸去四分之一近竹節處打洞並繫籐皮桶帶。桶頭竹節鑽孔,以便盛水。

男上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1957

黑布製已剪裁具領帶袖,右衽五處具鈕扣穿鼻而無鈕扣,衣脅下開叉,領裱藍邊,襟緣與袖緣滾藍邊,穿鼻呈帶形,領上的黑布製,襟緣的一半為黑布製,一半是黑布外纏紫、黃、綠絲緣形成,衣背中央與袖中央一圈,縫絲緣。領為中心的裡面加縫藍底方格方形布。

鉤針

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1963

針頭為鋁製錐體狀,尖端袋鉤,套在木柄上,木柄呈八字形帶二圓孔,柄頭呈三角狀,柄末間一縫口與圓孔貫通,柄呈木原色。